この蒸し暑さが続く中、皆様いかがお過ごしだろうか。東京は梅雨明けを思わせるような日差しが照りつけ、街路樹の緑も一段と深みを増している。こんな季節には、心に染み渡る、それでいてどこか涼やかな音色が恋しくなるものだ。今回、私が深掘りするのは、日本のジャズシーンにおける伝説的なレーベル、スリー・ブラインド・マイス(Three Blind Mice、通称TBM)から1974年にリリースされた、山本剛トリオの不朽の名盤『Misty』である。このアルバムは単なる音楽作品にとどまらず、その卓越した録音技術によって、多くのオーディオファイルを魅了し続けてきた。今日は、その背景から、各楽器が奏でる音の魔法、そして楽曲「Misty」に込められた山本剛の魂まで、余すところなくお伝えしたい。

スリー・ブラインド・マイス(Three Blind Mice)とアルバム『Misty』

1970年代の日本のジャズシーンにおいて、一際異彩を放っていたのが、今回取り上げる「スリー・ブラインド・マイス(Three Blind Mice)」、略してTBMというレーベルである。藤井武、佐賀和光、魚津佳也の3氏によって1970年6月に設立されたこのレーベルは、日本の新進気鋭のジャズミュージシャンを発掘し、世に送り出すことを目標としていた。

当時の日本のジャズ界は、国際的な評価を受けつつも、まだ自主制作や小規模なレーベルからのリリースが主流であり、演奏の機会に恵まれなかった才能ある若手ミュージシャンが多数存在していた。TBMはそうした現状を打破し、彼らに活躍の場を提供することで、日本のジャズの多様性と発展に大きく貢献したのだ。設立以降、約130枚ものアルバムをリリースし、その多くがオーディオ愛好家からも絶賛されるほどの高音質を誇った。

TBMの音作りを支えた盤石の布陣

TBMの成功は、単に優れたミュージシャンを起用しただけでなく、社長兼プロデューサーを務めた藤井武氏の明確なビジョンと、それを具現化するスタッフの存在によるところが大きい。藤井氏のプロデューサーとしての手腕は、ミュージシャンの個性を最大限に引き出し、聴き手の心に響く作品を生み出すことにあった。そして、その音質的な魅力を決定づけたのが、ジャケットデザインを手がけた西沢勉氏と、録音をほとんどの作品で担当した神成芳彦氏である。

西沢勉氏によるアートワークは、シンプルながらも力強く、TBM作品の世界観を視覚的に表現し、聴く前の期待感を高める重要な要素となっていた。一方、神成芳彦氏の録音技術は、TBMサウンドの代名詞とも言える「生々しさ」と「臨場感」を生み出した。彼は、マイクのセッティングや楽器の配置に細心の注意を払い、まるでリスナーが演奏現場に立ち会っているかのような、空気感までをも捉えるサウンドを実現したのだ。この盤石の布陣が、TBM作品のユニークな個性と高音質を確立し、日本のジャズレーベルとして唯一無二の存在たらしめたと言えるだろう。

山本剛トリオの『Misty』は、そんなTBMレーベルから1974年にリリースされた。ピアニスト山本剛にとって、同年1月に録音されたデビュー作『Midnight Sugar』に続く、記念すべき2枚目のリーダー作である。録音は1974年8月7日、東京のアオイスタジオで行われた。アオイスタジオは当時から音響特性の良さで知られ、多くの名盤がここで生まれている。TBMは、特にジャズ・ディスク大賞の録音部門で何度も受賞するなど、その音質の良さには定評があり、『Misty』もまた、1974年度のスイングジャーナル誌ジャズ・ディスク大賞で「最優秀録音賞」と「ジャズ・ディスク大賞」の両方を受賞している。このアルバムは、山本剛の名を全国に知らしめるだけでなく、オーディオファイルたちの間で「永遠のバイブル」とまで称されるほどの評価を獲得することになる。

当時、日本のジャズシーンはクロスオーバーやフュージョンといった新しい潮流も生まれつつあったが、TBMはあくまでアコースティックなジャズの魅力を追求し、その本質を捉えようとした。その結果として生まれた『Misty』は、時代を超えて愛される普遍的な価値を持つ作品となったのだ。

パーソネル

- ピアノ: 山本剛

- ベース: 福井五十雄

- ドラム: 小原哲次郎

曲リスト

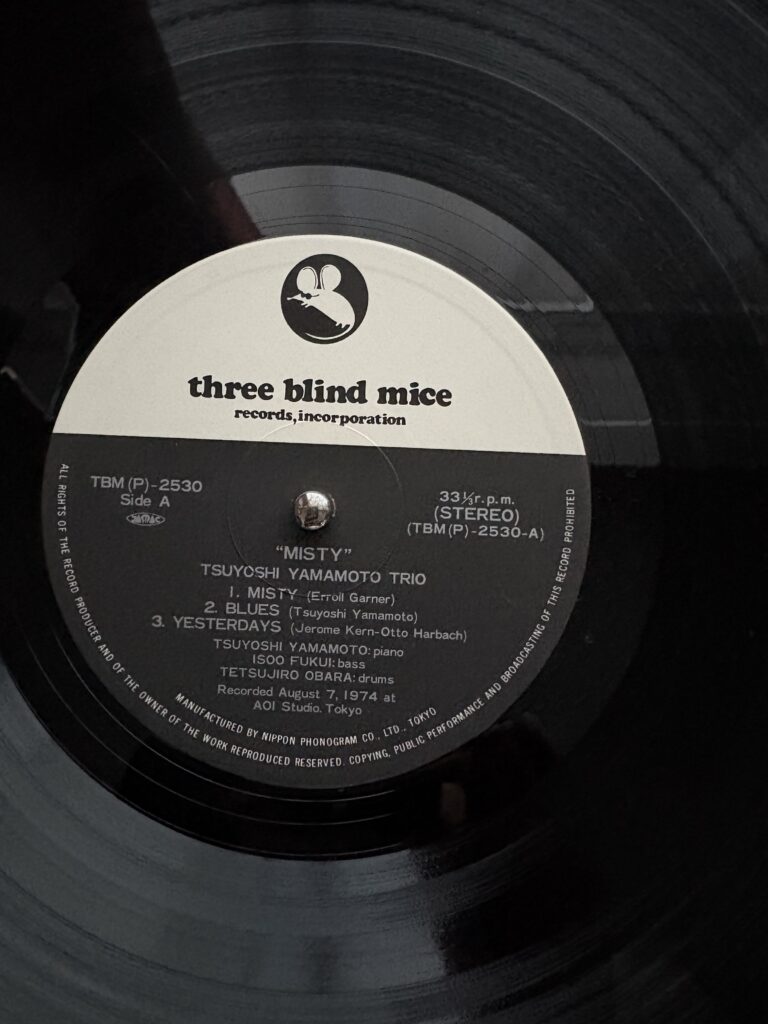

今回紹介するTBM(p)-2530盤の収録曲は以下の通りだ。

A面

- Misty (Erroll Garner) – 7:13

- Blues (Tsuyoshi Yamamoto) – 7:59

- Yesterday (Jerome Kern, Otto Harbach) – 6:09

B面

- Honey Suckle Rose (Waller, Razaf) – 6:09

- Smoke Gets In Your Eyes (Jerome Kern, Otto Harbach) – 6:00

- I Didn’t Know What Time It Was (Richard Rodgers, Lorenz Hart) – 6:20

- Angel Eyes (Matt Dennis) – 4:42

アナログ盤で聞く『Misty』:細部に宿る音の魔法

では所有盤をみていこう。

本作のオリジナル盤の規格番号はTBM-30である。私が所有している盤は1977年に発売された再発盤だ。

TBM盤の最大の魅力は、その「生々しい」としか表現しようのない音像にある。それは単に解像度が高いというだけでなく、演奏されている空間の「空気感」までをも再現している点にある。まるでトリオが目の前で演奏しているかのような臨場感は、他のレーベルの追随を許さない。一般的なジャズ録音では、各楽器が分離して聞こえることはあっても、このように有機的に絡み合い、一つの生命体として響く感覚は稀だ。特に、この『Misty』は、TBMの数ある作品の中でも傑出した録音として知られており、その高音質は「オーディオチェック盤」として多くの愛好家に用いられてきた。

山本剛のピアノは、一音一音が非常にクリアで、鍵盤を叩く指の動き、ハンマーが弦を叩く瞬間の微かなアタック、そして弦の振動が空気中に広がっていく様が目に見えるようだ。特にペダル操作に伴う空気の動きやダンパーが弦から離れる音まで、余計な付帯音なく忠実に再現されており、彼のブルージーかつリリカルな演奏スタイルを余すところなく捉えている。バラードでの繊細なタッチ、スウィングする時の推進力のあるリズム感は驚くほど生々しく、指先からほとばしる熱量と、ピアノという楽器が持つ木と金属の温かい響きが、高い解像度で両立している。

これに続く福井五十雄のベースは、ウッドベースの深みのある響きと弦を弾く指の摩擦音、胴鳴りまでが非常にリアルに感じられる。TBM作品の特徴である力強い存在感に加えて、ベースラインが持つメロディアスな側面も際立ち、単なるリズム楽器にとどまらないもう一つの旋律楽器としてトリオのサウンドを豊かにしている。その輪郭は非常に明瞭で、速いパッセージでも音が潰れることなくリズムを刻み、ピチカートのアタック感や開放弦の響き、そして音の立ち上がりと消え際の美しい余韻が、高次元で共存している。

そして、小原哲次郎のドラムは、派手さはないものの、曲全体に安定感と推進力をもたらす縁の下の力持ちだ。シンバルの金属的な響き、スネアの歯切れ良いスナップ、バスドラムの重心の低いアタック音がそれぞれ独立した音像を持ちながらも、見事にアンサンブルに溶け込んでいる。特にブラシワークの繊細さやライドシンバルを刻むリズムの心地よさは格別で、ドラムが放つ音の残響がスタジオの広さを感じさせるかのように空間に広がっていく様は、オーディオ的な醍醐味に満ちている。

それぞれが持つ音の個性を際立たせつつも、見事なまでに調和し、一つの有機的なサウンドを形成している。まるでトリオが目の前に存在し、彼らの息遣い、楽器から放たれる熱量、そして演奏される空間の広がりまでが鮮やかに再現されるのだ。

このアルバムの音源は、各楽器の音色だけでなく、それらが互いに影響し合い、グルーヴを生み出す過程そのものを克明に記録しており、TBMレーベルの音作りへのこだわりと、それを具現化した神成芳彦エンジニアの卓越した技術力が凝縮されている。

『Misty』聞き所:唯一無二の「Misty」

このアルバムの中で、やはり最も耳を傾けるべきは、タイトルにも冠されている1曲目の「Misty」だろう。エロール・ガーナーの名曲として知られるこのスタンダードナンバーは、数多のジャズピアニストによって演奏されてきたが、山本剛の演奏は、その中でも異彩を放つ。

冒頭から、深く、そして優しく鍵盤を叩く山本剛のピアノが印象的だ。通常の演奏ではあまり耳にしない、大胆なアレンジと、山本剛ならではのブルージーなフレージングが、この曲に新たな生命を吹き込んでいる。特に、メロディラインの歌わせ方には、彼の深い音楽性と感受性が凝縮されていると感じる。例えば、一見するとシンプルなメロディの中に、微妙なテンポの揺らぎや、和音の選択による色彩の変化が巧みに織り込まれている。感情豊かに、しかし決して過剰になることなく、一音一音に魂を込めて歌い上げるその様は、聴く者の心を強く揺さぶる。まるで、霧が立ち込め、そして晴れていく情景が目に浮かぶようだ。

福井五十雄のベースは、主旋律を邪魔することなく、しかし力強く楽曲の根底を支え、時にソロで情感豊かなメロディを奏でる。彼の安定したピッチと、温かみのある音色は、山本剛のピアノとの対話において重要な役割を果たす。小原哲次郎のドラムは、繊細なブラシワークで曲のムードを巧みに演出するだけでなく、ここぞという場面ではシンバルを効果的に鳴らし、楽曲にダイナミズムを与えている。三者が一体となり、まるで会話をしているかのように紡ぎ出される音楽は、聴くたびに新たな発見を与えてくれる。

この「Misty」の録音は、ピアノの音色もさることながら、ベースとドラムのサウンドも非常に優れているため、それぞれの楽器が持つ響きと、アンサンブル全体として生み出されるグルーヴの両方を存分に味わうことができる。特に、曲の中盤でテンポが上がっていく際のトリオの一体感は鳥肌ものだ。熱量を帯びながらも決して破綻することのない、洗練されたインタープレイは、山本剛トリオの演奏力の高さを示す好例と言えるだろう。彼らが互いの音に耳を傾け、即興的に反応し合うことで生まれる高揚感は、ジャズの醍醐味そのものである。

単なる名曲のカバーに留まらず、山本剛トリオが持つ独特の音楽性と、TBMレーベルの録音技術が最高の形で融合した奇跡の一曲と言っても過言ではない。彼のピアノが奏でる情感豊かなメロディと、それを支える強固なリズムセクションが織りなすハーモニーは、まさに「Misty」というタイトルの通り、時に煙るように切なく、時に霧が晴れるように明るく、聴く者の心象風景に深く入り込んでくる。この一曲だけでも、このアルバムを手に入れる価値は十分にあると断言できる。

まとめ

山本剛トリオの『Misty』、スリー・ブラインド・マイス盤は、日本のジャズ史に燦然と輝く金字塔であり、同時にオーディオファイルにとっては最高の「リファレンス盤」として君臨し続けている。山本剛の魂のこもったピアノ、福井五十雄の堅実で歌心溢れるベース、そして小原哲次郎の繊細かつ力強いドラムが織りなすサウンドは、TBMの卓越した録音技術によって、まるで目の前で演奏されているかのような生々しさで届けられる。その音質は、現代のハイレゾ音源にも匹敵するほどの情報量と臨場感を持ち合わせていると言っても過言ではない。リイシュー盤でこのクオリティなのだから、オリジナル盤はもっとすごいのかもしれない。特に、タイトル曲である「Misty」は、このアルバムが持つ全ての魅力が凝縮された、まさに聞き所中の聞き所と言えるだろう。

このアルバムは、ジャズファンはもちろんのこと、高音質なアナログレコードの魅力を追求するオーディオファイルにとっても、必携の一枚だ。

夏の暑い日に、冷たい飲み物を片手に、この盤に針を落とし、山本剛トリオが生み出す音の魔法に身を委ねてみてはいかがだろうか。きっと、全身を駆け巡る音の粒子が、心地よい涼しさと共に、あなたの心を豊かに満たしてくれるはずだ。

コメント