七月初旬、梅雨の終わりを告げるような蒸し暑さが続く東京の朝だ。窓を開ければ湿った空気が流れ込み、遠くで蝉の声が聞こえ始める。こんな季節には、時にひんやりとした、それでいて奥深い音楽に身を委ねたくなるものだ。

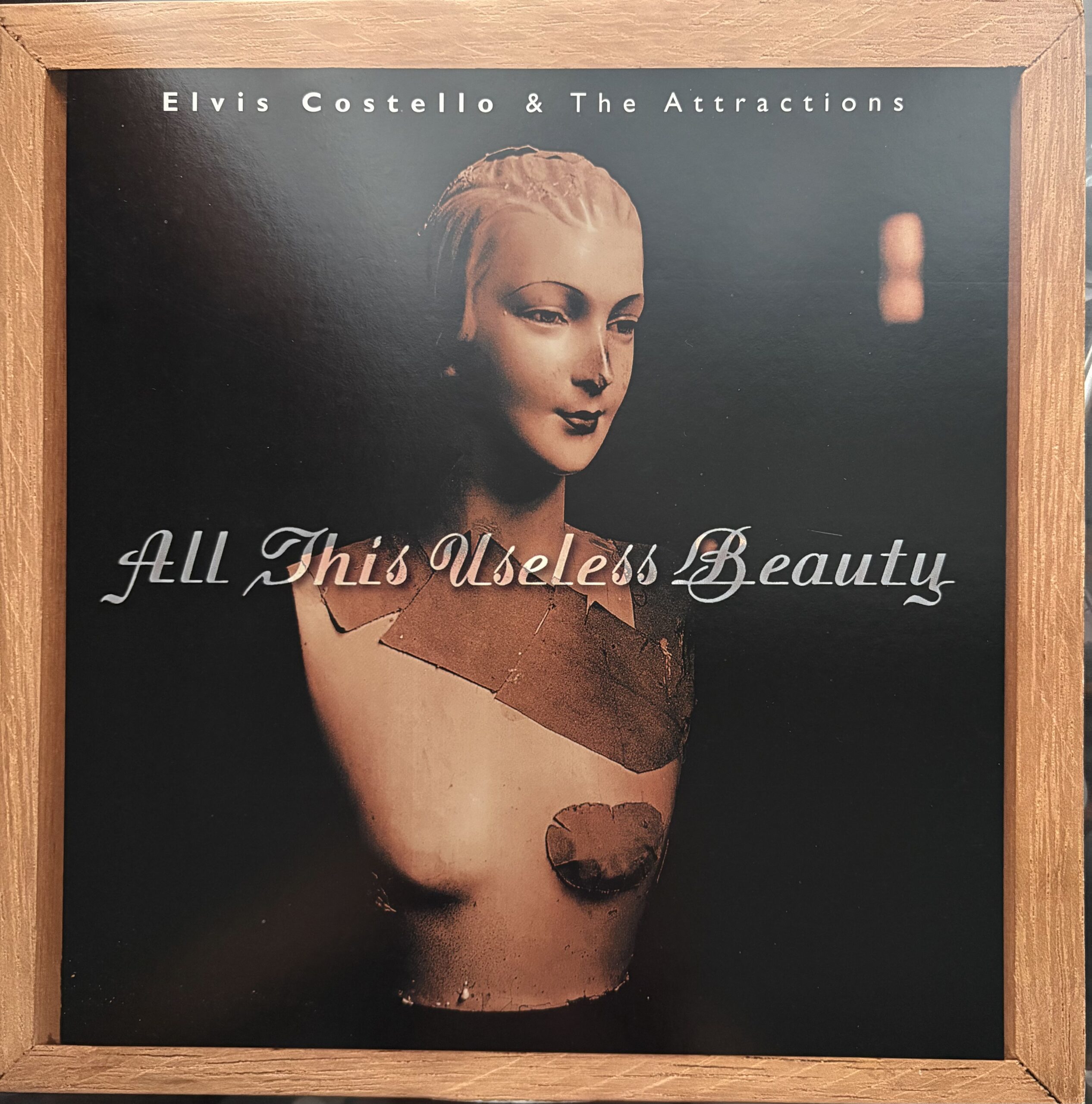

本日、私がターンテーブルに乗せたのは、エルヴィス・コステロが1996年に発表したアルバム『All This Useless Beauty』のUSオリジナル盤レコード。そして、その音像をより深く探るべく、同アルバムのCD盤も傍らに用意した。タイトルの「All This Useless Beauty(この無用の美しさのすべて)」が示唆するように、本作は、無駄と知りつつも追い求めてしまう、音楽という美の真髄を私たちに問いかける。今日のレビューでは、CD全盛期に生まれたこの作品が、アナログ盤というメディアを得て、いかにその「美」の輪郭を際立たせるのか、その音の彫刻を丹念に紐解いていきたい。

アルバム『All This Useless Beauty』の背景と魅力

エルヴィス・コステロは、パンク/ニューウェーブの旗手として1970年代後半に登場して以来、その知的な歌詞と多様な音楽性で常にシーンをリードしてきた。ロックンロール、カントリー、ジャズ、クラシック、R&Bなど、あらゆるジャンルを貪欲に吸収し、自身の音楽へと昇華させる彼の姿勢は、まさに「音楽の探求者」と呼ぶにふさわしい。1990年代に入ってもその創作意欲は衰えることなく、様々なコラボレーションや実験的な試みを続けていた。その優れたソングライティングにはプロミュージシャンにもファンが多く、日本のロックバンド「ミスター・チルドレン」の桜井氏が自曲のPVで彼のコスプレをするほどリスペクトしているのはよく知られている。

90年代コステロの到達点

『All This Useless Beauty』は、1996年にワーナー・ブラザースからリリースされた。このアルバムは、コステロが他のアーティストのために書き下ろした楽曲、特に提供を意図して作ったもののアーティスト側に実際には採用されなかった曲を彼自身が歌い直すというユニークなコンセプトで制作された点が特筆される。「Useless Beauty」というのはつまり、ボツにされた美しい歌、ということなんだろう。ジョニー・キャッシュ、チェット・ベイカー、アラン・トゥーサン、ジェフ・マルダー、ジミー・クリフなど、錚々たるメンツに提供する予定だったそれぞれの楽曲が持つ多様な表情は、コステロのソングライターとしての幅広さを改めて浮き彫りにする。

制作は、彼の長年のコラボレーターであるザ・アトラクションズ(The Attractions)と共に、主にロンドンとアイルランドで行われた。プロデューサーはコステロ自身とジェフ・エメリック。エメリックはビートルズ作品で知られる名エンジニアであり、その手腕が本作のサウンドに深みと奥行きを与えていることは間違いない。90年代中盤という、まさにCDが音楽メディアの主流として確固たる地位を築いていた時期に発表された本作は、当時の最新の録音技術を駆使し、クリアで情報量の多いサウンドを実現している。しかし、その一方で、コステロのルーツであるロックンロールやR&Bのフィーリング、そして彼の持ち味である内省的なメロディが息づいており、単なるデジタルサウンドに終わらない、人間味あふれる温かさも兼ね備えているのだ。

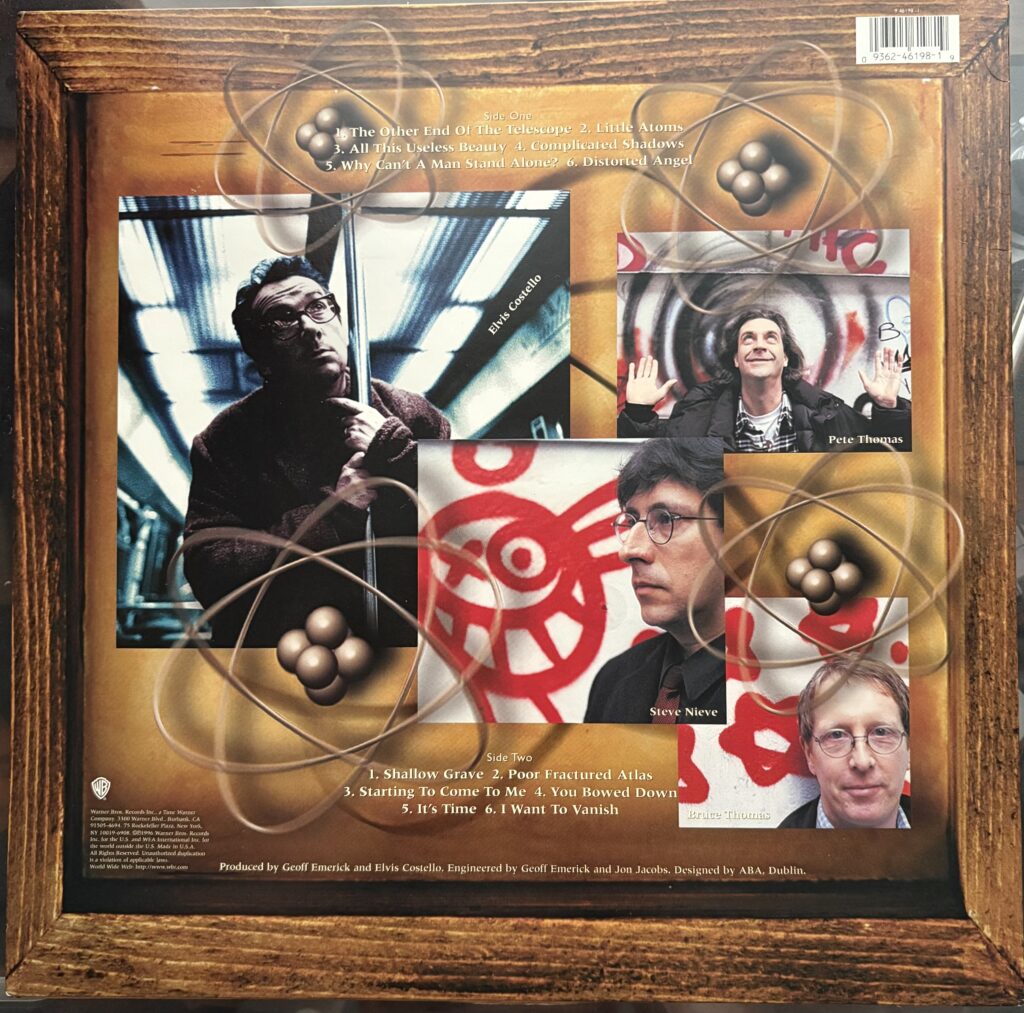

パーソネル

- Elvis Costello: Vocals, Guitars, Piano, Organ, Mellotron, Harmonica

- Steve Nieve: Piano, Organ, Mellotron, Accordion, Harpsichord

- Bruce Thomas: Bass

- Pete Thomas: Drums

トラックリスト

Side One:

- The Other End of the Telescope

- Little Atoms

- All This Useless Beauty

- Complicated Shadows

- Why Can’t A Man Stand Alone?

- Distorted Angel

Side Two:

- Shallow Grave

- Poor Fractured Atlas

- Starting To Come To Me

- You Bowed Down

- It’s Time

- I Want to Vanish

USオリジナル盤LPとCD、音の彫刻を巡る旅

さて、いよいよ本題の聴き比べだ。まずはCD盤から聴き始め、その音の基準を把握する。そして次に、USオリジナル盤LPへと針を落とし、その違いを詳細に検証していく。

CD:90年代サウンドの基準点

『All This Useless Beauty』のCD盤は、まさに90年代中盤の録音技術の粋を集めたサウンドだと言える。全体的に非常にクリアで、各楽器の分離も良く、情報量が豊富である。コステロのボーカルは明瞭で、歌詞の一言一句がはっきりと聞き取れる。ドラムスはタイトで、シンバルワークも鮮明に捉えられている。ベースラインはしっかりとした輪郭を持ち、全体を支える。ピアノやオルガンといった鍵盤楽器の音色も、デジタルならではの正確さで再現されており、特に多重録音されたコーラスやストリングスの響きは、空間的な広がりを感じさせる。

このCDの音は、当時のリスナーが期待するであろう、いわゆる「良い音」の典型だ。高域から低域までバランスが取れており、現代の耳で聴いても全く古さを感じさせない。むしろ、このクリアでダイレクトなサウンドこそが、本作の持つ多様な楽曲の魅力をストレートに伝える上で、最も効率的なメディアであったと言えるだろう。私自身、本作は長らくCDで親しんできたため、このCDの音が、このアルバムの「標準」であり、コステロが意図したであろうサウンドの姿だと捉えている。

USオリジナル盤LP:アナログが引き出す音の「彫り」

では、私の所有盤を見ていこう。

まずはジャケット。90年代のLPに共通するのが「薄さ」である。80年代までの重厚な作りは鳴りを潜め、基本的には紙質は薄い。とはいえ光沢・強度もしっかりとしておりペラジャケのような弾力がないものではない。おそらく紙の質も上がっているのだと思われる。

続いてレーベル面。この頃のワーナーの一般的なものだ。特にこの90年代中盤くらいまでは盤そのものが薄い。カットもおそらくDMMカットと思われる。つまり、とっても傷がつきやすい仕様なのだ。取り扱いには最新の注意が必要だ。多くの曲を収録するため溝の幅が極端に狭いのでスクラッチ一つで針飛びの原因になってしまうこともよくある。

さて、USオリジナル盤LPに針を落とす。ターンテーブルが回転し、微かなスクラッチノイズの後に音が立ち上がった瞬間、思わずはっとした。CDで聴き慣れたはずの音が、まるで別の生命を宿したかのように、より有機的で、より立体的な姿で現れたのだ。

まず顕著なのは、音像の「彫り」が格段に深まっていることだ。CDがクリアな平面的な絵画だとすれば、LPはそこに奥行きと陰影が加わり、まるで彫刻作品のように感じられる。各楽器の音が、より肉厚になり、存在感を増している。コステロのボーカルは、CDではやや前に出過ぎる印象があったが、LPでは適度な距離感が生まれ、彼の声の持つ繊細な震えや息遣いが、より生々しく伝わってくる。

ドラムスは、CDのタイトさに加えて、より自然なアタックとディケイ(減衰)が感じられる。特にスネアドラムのリムショットや、シンバルの響きは、金属的な硬質さの中に、柔らかな余韻が加わり、よりリアルな質感で迫ってくる。ベースは、CDでも十分な存在感があったが、LPではその低域の響きがより豊かになり、グルーヴの根幹をどっしりと支える。単なる低音ではなく、弦の振動やアンプの箱鳴りまでが伝わってくるような、生々しい響きだ。

ピアノやオルガンの音色も、LPでは格段に表情豊かになる。CDではやや平坦に聞こえたピアノのタッチが、LPでは鍵盤を叩く指の強弱や、ハンマーが弦を叩く瞬間のニュアンスまでが伝わってくるようだ。オルガンも、その重厚な響きの中に、空気の振動が感じられるような生々しさが加わる。

このLP盤の音は、CDの持つクリアさを損なうことなく、そこにアナログならではの「温かみ」と「立体感」を付加している。それは、音の輪郭を曖昧にするような温かさではなく、むしろ音のコントラストをより強調し、それぞれの音が持つ情報量をさらに引き出すような、洗練された温かみだ。このアルバムは、CD全盛期に発表された作品であるため、CDの音自体を標準と捉えるべきだという私の考えは変わらない。しかし、このアナログ盤は、その標準的な音に、聴覚的な「趣」を深めるために発売された、まさにオーディオファイルのためのメディアだと強く感じる。もともと収録曲が極めてアナログ向きであり、楽曲の持つ叙情性や深遠なテーマに、より一層の説得力と情感を与えているのだ。

聴きどころ:この一曲に耳を傾ける

このアルバムには名曲が揃っているが、中でも私が特に推したいのは、アルバムのオープニングを飾る「The Other End of the Telescope」だ。この曲は、コステロとティル・ブルックが共作した楽曲で、内省的で美しいメロディが特徴だ。

CDで聴くと、この曲は非常にクリアで、コステロのボーカルとピアノの繊細な響きが際立つ。しかし、USオリジナル盤LPで聴くと、その印象はさらに深まる。まず、コステロのボーカルが、より生々しく、感情の機微が細やかに伝わってくる。彼の声の震えや、息遣い一つ一つが、まるで目の前で歌われているかのようにリアルに響く。ピアノの音色も、CDではややフラットに聞こえたものが、LPでは鍵盤を叩く指の強弱、ペダルの踏み込みによる響きの変化までが感じられ、より表情豊かになる。

ドラムスとベースは、控えめながらも楽曲の深層を支え、その存在感がLPではより際立つ。特に、ドラムスのブラシワークや、ベースの弦の振動が、微細なニュアンスまで伝わってくることで、楽曲全体の奥行きが増し、聴く者をより深く引き込む。この曲が持つ、静謐な美しさと、その奥に秘められた情感が、アナログ盤の「音の彫り」によって、より深く、より鮮やかに表現されているのだ。

総括:無用の美しさを愛でる

エルヴィス・コステロの『All This Useless Beauty』USオリジナル盤LPは、CD全盛期に生まれた作品でありながら、アナログ盤というフォーマットが持つ可能性を最大限に引き出した一枚だ。CDが提供するクリアで情報量の多いサウンドを基準としつつも、LPはそこに「音の彫り」と呼ぶべき奥行きと質感を加え、楽曲の持つ多層的な魅力をさらに深く掘り下げてくれる。それは、単なる音質の優劣を超え、音楽を聴くという行為そのものに、より豊かな体験をもたらすものだ。LPの「音の彫り」は、単に音の解像度を高めるだけでなく、演奏者の意図や感情の機微をより鮮明に伝え、聴き手に深い感情移入を促す。まるで音楽が持つ物語性が、聴覚を通じて具体的に目の前に立ち現れるかのような体験は、まさにアナログ盤ならではの醍醐味と言えるだろう。

このアルバムのタイトルを背景を考慮せずにそのまま読み解き、示唆を得ようとするならば、音楽というものは、時に何の役にも立たない「無用の美しさ」かもしれない。しかし、その無用さの中にこそ、私たちの心を揺さぶり、感情を豊かにする真の価値が宿っている。そして、このUSオリジナル盤LPは、その「無用の美しさ」を、最も純粋で、最も感動的な形で私たちに届けてくれるメディアなのだ。

今日の聴き比べを通じて、私は改めて、アナログレコードが持つ奥深さと、音楽という芸術の普遍的な力を再認識することができた。この夏、あなたもぜひ、この「無用の美しさ」に耳を傾けてみてはいかがだろうか。

コメント