坂本龍一という巨大な音楽の山脈を歩くとき、人はそれぞれの「最高峰」を見出すだろう。ある者は『BTTB』の静謐を、ある者は『async』の抽象を、あるいは晩年の『12』における断片的な呼吸を。しかし、私の針が最後に止まる場所は、30年前も今も変わらず、この『1996』だ。

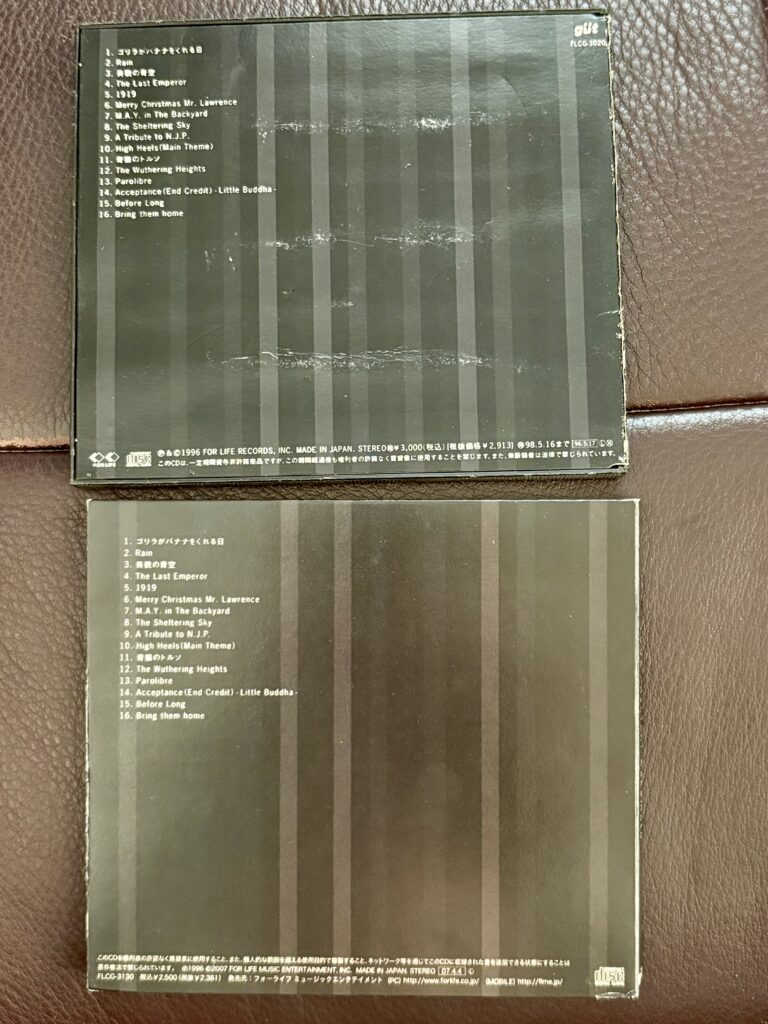

2026年4月8日、本作の発売30周年を記念した特別盤がCD(Blu-spec CD2)とアナログレコード(2LP)でリリースされる。私はすでに現行CDを2枚所有し、また2019年には約2.5万円を投じて当時のプロモ盤アナログを手に入れた。それでもなお、今回の記念盤を迷わず両フォーマットで購入することを決めている。(ちなみに現行CDの2枚所有はいわゆる「ダブり発生」というやつだ。失くしたと思って買い直したら見つかった、というパターンである)

これは単なるコレクターの執着ではない。坂本龍一が到達した「ピアノ・トリオ」という形式の完成度、そしてプロモ盤という「物語」を経てようやく辿り着く音響的真実への期待ゆえだ。

1. ピアノ・トリオという「究極の均衡」

本作の核心は、ピアノ(坂本龍一)、ヴァイオリン(エヴァートン・ネルソン)、チェロ(ジャケ・モレレンバウム)によるトリオ編成にある。

坂本のピアノ・ソロは確かに素晴らしい。しかし、このトリオには独奏では成し得ない「対話」と「肉体性」がある。ピアノ一台では表現しきれない弦のうねりと、フルオーケストラでは埋もれてしまう個の繊細な呼吸。この最小単位のアンサンブルが、坂本の旋律を最も美しく、かつ鋭く浮かび上がらせる。

1996年当時、教授はこのトリオ編成を「最小のオーケストラ」と位置づけていた。ピアノが骨組みを作り、チェロが重低音の土台を支え、ヴァイオリンが歌としての主旋律を奏でる。この三者の力学が、互いに甘んじることなく、張り詰めた緊張感を伴って機能している。この均衡こそが、30年経っても本作が一切の古臭さを感じさせない最大の理由だ。

『1996』と『THREE』:瑞々しさと円熟の境界線

坂本のトリオ編成を語る際、2012年の『THREE』を外すことはできない。あちらは、長年の演奏を経て削ぎ落とされた「引き算の美学」であり、沈黙さえも音楽にするようなストイックな美しさに満ちている。

対して『1996』は、メロディが持つエモーションの爆発と、三つの楽器が互いに火花を散らすような瑞々しい緊張感に満ちている。いわば「攻め」のトリオだ。若き日の教授が、自らの代表曲を「再構築」せんとする野心。この熱量こそが、本作を彼のキャリアにおける最高傑作たらしめている。

2. プロモ盤レコードが語る「1996年」という時代

私が所有しているアナログ盤は、1996年当時に制作された非売品のプロモ盤(2枚組)だ。

1996年。この時代、音楽メディアの主役は完全にCDへと移行し、アナログレコードは「衰退期」の真っ只中にあった。事実、本作は国内でアナログとして一般発売されることはなく、限られた関係者にのみこのプロモ盤が配布されたのである。

2019年、私はこの希少な盤をヤフオクで見つけ、約25,000円という価格で落札した。生涯で最も愛するアルバムを、当時の「溝」で所有できるという高揚感は半端なものではなかった。届いた盤の状態は決して悪くなかったが、針を落とした瞬間、ある種の冷静な気づきもあった。

音が、どこか眠っているのだ。

ピアノの打鍵の鋭さやチェロの重厚な低域に、期待したほどの「キレ」がない。それは盤のコンディションというよりは、レコードメディアの衰退期ゆえのマスタリングの限界、あるいは当時のプレス環境に起因するものだったのかもしれない。確かにCDに比べて音の豊かさはある。しかしながらいわゆるクラシックのレコードで感じるようなダイナミックレンジはそれほど広くない。音圧も十分だとは思うが、なんというか、高音質盤と言えるかといえばそうではない。フツーのレコードだ。

もちろん所有価値としての満足度は100点だが、音響的な欲求を満たすには、どこか「宿題」を残したままのような感覚がずっと付きまとっていた。今回の30周年盤は、この2.5万円の投資を超えた先の真実に触れるための、最後のピースなのだ。

3. 代表曲が露わにする「音楽の骨格」

本作には、彼の代表的な映画音楽が贅沢に収録されている。それらはトリオという最小限のユニットによって、余計な装飾を剥ぎ取られ、旋律そのものが持つ「強度」を露わにしている。

Merry Christmas Mr. Lawrence

もはや説明不要の代表曲だが、このトリオ版は格別だ。ピアノのパーカッシブな打鍵が刻むリズムに、チェロのピツィカートとヴァイオリンの伸びやかな旋律が絡み合う。シンセサイザー版の幻想的な響きとは異なり、この編成では「楽曲の構造」そのものがスリリングに迫ってくる。音が消え入る瞬間の静寂までが、一つの音符として機能しているのだ。

The Last Emperor

壮大なオーケストラ・ヴァージョンが歴史のうねりを描くものだとしたら、このトリオ版は、その歴史の渦中に置かれた「個人」を描く。弦楽器の震えが、旋律の裏側に潜む悲哀と気品を、よりパーソナルな手触りで伝えてくれる。メロディの美しさが、最小限の音数によってさらに研ぎ澄まされていることに驚かされる。

The Sheltering Sky

映画のオリジナル版が持つ砂漠の情景を、このトリオは「内省的な深淵」へと読み替える。チェロが奏でる重厚な低域が静寂を描き、ヴァイオリンが空を切り裂く。ミニマリズムとロマンティシズムが激しく火花を散らすこの数分間は、本作における一つの白眉と言えるだろう。

なお、このトリオでの当時のライブ映像もDVD化されている。今見ると映像はちょっと苦しいが演奏は素晴らしい。

4. 収録曲の変遷:教授が選んだ「最終形態」への旅

今回の30周年盤を語る上で避けて通れないのが、収録曲の変遷である。1996年当時のオリジナル国内盤を振り返れば、最後を締めくくっていたのは「Bring them home」であった。

しかし、2011年のリマスター再発時、教授は本作にメスを入れた。権利関係の事情もあったとされるが、最終曲であった「Bring them home」を削除し、代わってトリオ編成の「Self Portrait」を追加したのである。今回の30周年記念盤も、この2011年以降の構成を踏襲している。

「Bring them home」で静かに、アンビエント的に幕を閉じるオリジナル盤の情緒も捨てがたい。だが、自らのキャリアを代表する旋律を並べた本作において、最後に「自画像」を意味する楽曲を配したことは、教授自身の強い意志表示に思えてならない。1984年の『音楽図鑑』に収録されていたあの軽やかな旋律が、トリオの深みを得て、アルバム全体を「一人の音楽家の肖像」として完結させているのだ。これは単なる曲の差し替えではなく、坂本龍一が後年に定義し直した「真実の曲順」なのである。

5. エンジニア Robin Schmidt が解き放つ「真実の音」

マスタリングを手掛けるのは、ドイツ・ベルリンを拠点とする24-96 MasteringのRobin Schmidtだ。晩年の坂本龍一が最も信頼を寄せていたエンジニアの一人であり、『async』や『12』、そして『BTTB』の20周年記念盤など、最重要作のマスタリングを一手に引き受けてきた人物である。

Robin Schmidtの仕事の特徴は、無理に音圧を稼ぐことではない。録音された「場」の空気感と、楽器本来のトランジェント(音の立ち上がり)を極めて忠実に再現することにある。

私がプロモ盤で感じていた「音のキレ」の不足は、今回のRobinによる最新リマスター、そしてカッティングに余裕を持たせた2枚組重量盤という贅沢な仕様によって、ついに解消されるだろう。ピアノの打鍵が空気を叩く瞬間の鋭さ、チェロの弓が弦を擦るざらついた質感。それらが30年という歳月を飛び越え、現代の最高水準の解像度で蘇る。

| 項目 | 30th Anniversary Edition (2026) | 比較・メリット |

| マスタリング | Robin Schmidt (2026) | 教授の晩年を支えた名エンジニアによる最新リマスター |

| アナログ仕様 | 180g重量盤 2LP | 溝の余裕を持たせた設計で、プロモ盤の限界を突破 |

| CDフォーマット | Blu-spec CD2 | 2026年マスターを極限まで再現する高品質ディスク |

| 収録曲の変更 | Bring them home Omitted / Self Portrait Added | 教授自身が定めた本作の「最終的な回答」としての曲順 |

| 所有価値(私物) | ヤフオク(約2.5万円) | 衰退期の空気を纏うプロモ盤という、変えがたい物語 |

結論:私たちが最後に帰る場所

『1996』は、坂本龍一という音楽家の「中心点」であると私は思っている。ピアノに始まり、ピアノに終わる。教授の遺作ともなった「Opus」はまさに終わりのピアノ、ソロのピアノであった。スタートもサポートミュージシャンとしてキーボード一本から始まった。彼の音楽キャリアの中においてはトリオといえばやはりYMOが浮かぶのだが、嗜好の部分ではこちらのピアノトリオがど真ん中だったのではなかろうか、と私は思っている。それほどにこれらの作品群は美しい。

教授の音楽に初めて触れる若者が手に取れば、そのメロディの美しさに心を奪われるだろう。一方で、数千枚のディスクを聴き通してきた玄人が、難解な現代音楽や電子音響の旅を終えて最後に帰ってくるのも、やはりこのアルバムなのだ。

入り口は果てしなく広く、しかしその奥には一生かかっても読み解けないほどの深い思索が隠されている。

2026年4月、届いたばかりの記念盤に針を落とすとき、私は30年前の衝撃と、ヤフオクでプロモ盤を手にした時のあの震えるような高揚感を思い出すだろう。そして、Robin Schmidtが引き出した新たな解像度の中で、再び「教授」の声なき対話に耳を澄ませる。

初心者から玄人まで、結局のところ私たちは、この『1996』という円環の中に立ち戻ってくる。これは、一人のリスナーとしての「帰還」の物語なのだ。

コメント