近年、にわかに中古市場で価格が急騰し、その存在感を増している一冊がある。その名も『アナログ・ミステリー・ツアー 世界のビートルズ』である。

この書が放つ光は、単なるマニアックな専門書という枠を超え、多くのレコード愛好家、ひいては音楽を深く愛する者たちの心に揺さぶりをかけている。筆者もまた、本書に多大なる影響を受けた一人である。

今回はその魅力と衝撃についてここに記しておきたい。

『アナログ・ミステリー・ツアー』とは

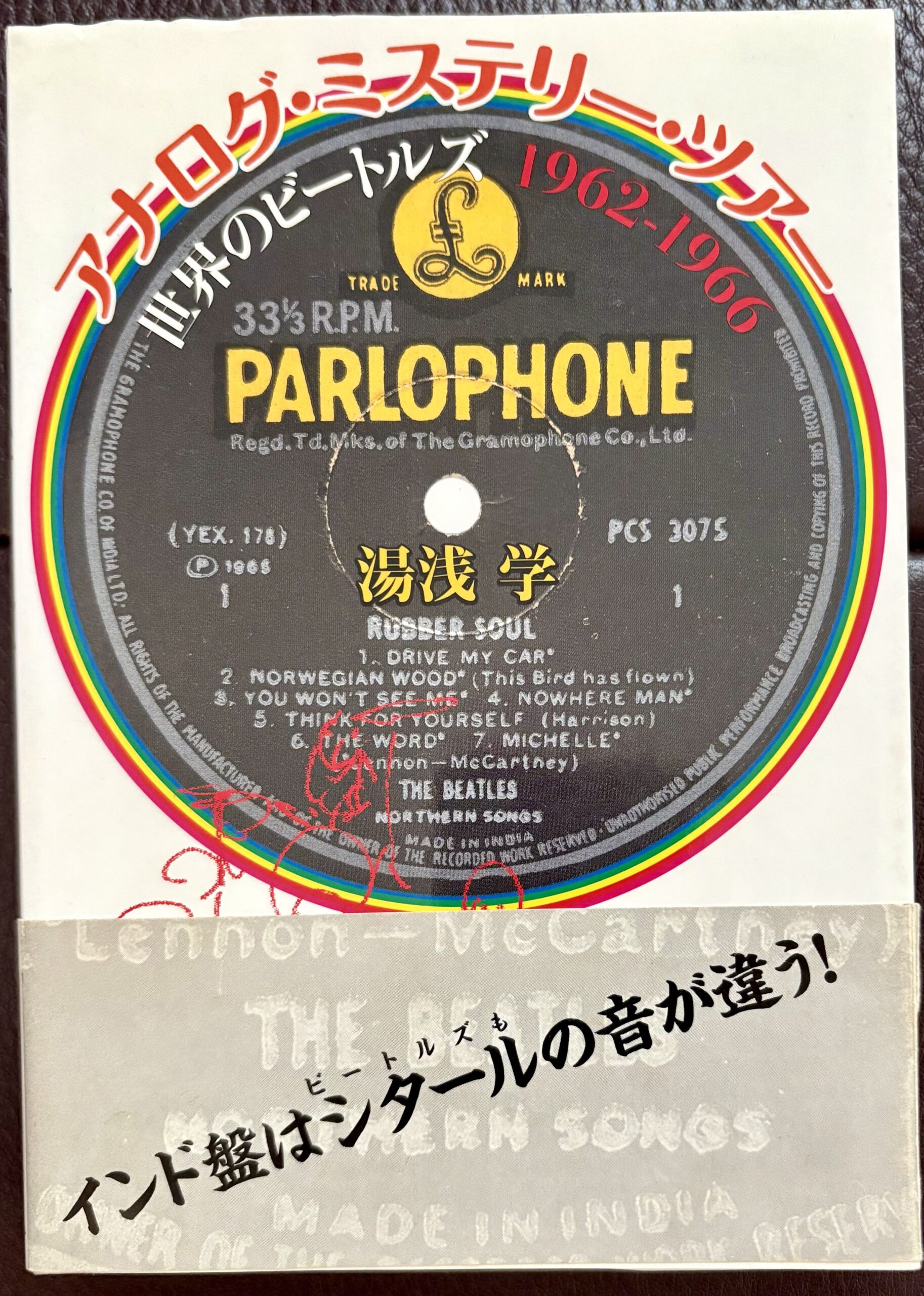

『アナログ・ミステリー・ツアー』は、2012年に音楽評論家の湯浅学氏によって著された、アナログレコード愛好家の間で「聖典」と称される名著である。(湯浅 学 (著), 兜田 麟三 (編集))

世界中でプレスされ続けてきたビートルズのLPに焦点を当て、その音質の深淵を徹底的に掘り下げた本書は、上下巻にわたる大作として知られている。ビートルズのLP、EPを題材にレコード再生における奥深い世界、特に各国のプレス盤が持つ音質の個性や、カートリッジと盤のマッチング、さらにはモノラル再生の重要性などを、長年の経験と研究、そして湯浅氏と兜田氏の2人で実施された視聴会の感想に基づき詳細に解説した稀有な専門書である。その内容は、単なる技術的な解説に留まらず、レコードに刻まれた音の真髄を探求する著者の情熱が色濃く反映されており、多くの読者に新たな発見と感動を与え続けている。出版から時を経た現在でも、その普遍的な価値と情報量は色褪せることなく、アナログレコード愛好家・好事家の間では必読の書として高く評価されている。

本書の魅力:なぜ『アナログ・ミステリー・ツアー』は愛されるのか

『アナログ・ミステリー・ツアー』がこれほどまでに多くの読者を惹きつけ、今なおアナログレコード愛好家・好事家の間で「聖典」と称されるのには、いくつかの明確な理由がある。本書が提示する主な魅力は以下の点に集約されるだろう。

- モノラル針の真価とその再生理論: モノラルレコードを本来の姿で楽しむためのモノラル針の必要性と、その再生メカニズムについて、具体例を交えながら深く掘り下げている点。

- プレス違いによる音の多様性とその探求: ビートルズのLPを主軸に、同じ音源でも各国盤やプレス時期によって音質が劇的に異なる事実を浮き彫りにし、その違いを聴き分ける面白さを提示している点。

- 各国盤の音の個性の言語化: 英国盤、米国盤、日本盤といった主要なプレスに加え、インド盤のような珍しい盤に至るまで、それぞれの音の特色を具体的な言葉で表現し、漠然とした音の傾向を明確にしている点。

- カートリッジとの「マリアージュ」の提言: 特定のレコード盤と特定のカートリッジの組み合わせによる音質の変化に言及し、オーディオの奥深さと探求の喜びを示唆している点。

- 対話形式で紡がれる深い知識と読みやすさ: 専門的な内容を、対話形式という親しみやすい構成で、かつ詳細な解説を交えて飽きさせずに読ませる工夫が凝らされている点。

これらの要素が複合的に絡み合い、読者をアナログレコードの深淵なる世界へと誘い、筆者自身もまた、その影響を強く受けた。以下では、これらの魅力について、より具体的に掘り下げていく。

モノラルレコードはモノラル針で聴くべし――真理への啓示

本書が多くの読者にもたらす最も大きな「目から鱗」の体験、それは「モノラルレコードはモノラル針(カートリッジ)で聴くべきである」という、ある意味で至極当然の、しかし多くの現代のリスナーが見落としがちな真理への啓示であろう。ステレオが主流となった現代において、モノラル盤をステレオ針で聴くことがいかに音質を損ねているか、本書は克明に、そして情熱的に説いている。

当時の筆者は、ビートルズの初期モノラル盤をコレクションする喜びは知っていたものの、再生環境については「モノラル針で鳴らしてもステレオ針で鳴らしてもそこまで劇的な変化は得られないだろう」という安易な考えを持っていた。事実、一般的なオーディオショップや情報源では、モノラル針の必要性についてそこまで強調されることは少なく、ステレオ針で聴いても十分に「音は出る」からこそ、この疑問を抱くのは自然なことであった。しかし、本書が指摘する「モノラル盤の溝の構造とステレオ針のトレース原理の不適合性」を読んで以来、その認識は根底から覆されることとなった。

ステレオ針は左右の音溝の情報を拾うために、針先が水平方向だけでなく垂直方向の動きにも敏感に反応する構造となっている。一方、モノラル盤の音溝は、純粋な音楽信号が水平方向のみに刻まれており、垂直方向には意図しない揺らぎ、すなわちノイズ成分(盤の傷、ホコリ、プレス時の歪みなど)が支配的である。ステレオ針でモノラル盤を再生すると、この不要な垂直方向の動きまでをも拾ってしまい、結果としてスクラッチノイズやチリノイズが強調され、本来の音楽信号にマスクがかかることになる。さらに、左右チャンネルで位相ずれが生じ、音像の拡散や曖昧化を引き起こす可能性さえあるのだ。

半信半疑ながらも、本書の記述に突き動かされ、モノラル専用カートリッジの導入を決意した。

まずエントリーモデルとしてデノンDL-102を試してみた。このカートリッジは、その堅実でバランスの取れた音質により、モノラル再生の音質の劇的な改善を、誰の耳にも明らかな形で実感させてくれた。それまで煩わしく感じていたノイズは劇的に減少し、音像は中央にしっかりと定位し、まるで目の前で演奏しているかのような生々しさが立ち現れたのである。特に、ヴォーカルや各楽器の輪郭が驚くほどくっきりと浮かび上がり、まるで幾重にもかかっていたヴェールが剥がされたかのようだった。このDL-102での成功体験が、筆者をモノラル針の奥深い世界へと誘い、さらに探求を進める中で、バリレラやオルトフォンSPUのモノラルモデルなど、異なる個性を持つカートリッジを次々と導入するきっかけとなってしまった。

これら一つ一つのカートリッジが、同じモノラル盤から、それぞれ異なる音の表情と、全く別次元の音楽体験を引き出すことに驚かされた。例えば、バリレラが生み出す音圧強くカラっと乾いたパワフルな鳴りっぷり、その推進力のあるサウンドは、聴く者の身体を揺さぶるような生命力に溢れていた。一方、オルトフォンSPUモノラルが持つ重厚かつ濃厚な音色、そして深々と沈み込むような圧倒的な存在感は、聴く者を音の宇宙に引き込むかのような没入感をもたらした。本書に記された、こうしたカートリッジと盤との「マリアージュ」に関する記述は、主観を交えつつも、実際に多くの聴き手が経験するであろう音の傾向を的確に捉えており、その後のカートリッジ選びの指針ともなるほどであった。これもまた、底なしの「沼」への入り口であったが、その度に新たな発見と感動があり、この探求は尽きることがない。

これは単にノイズが減ったというレベルの話ではない。録音された当時の空気が、演奏者の息遣いが、そして音楽が本来持っていたエネルギーが、何の邪魔もされずにストレートに伝わってくる感覚であった。本書が強く訴えかける「録音された音を、最もピュアな形で体験する」という哲学を、筆者はこの瞬間に体感したのだ。

この体験以降、モノラル盤を聴く際は、通常は多様なステレオ盤にも対応できるデノンDL-103Rを常用しつつも、心から音楽と向き合い、その真髄を味わいたい「気合を入れて聴き込む時」には必ず盤を超音波洗浄し、モノラル針に交換してプレイすることが、筆者にとっての絶対的なルールとなった。これは音楽をより深く理解し、愛するための、不可欠なステップであると確信されている。

プレス違いの深淵――音の沼へようこそ

もう一点、本書から多大なる影響を受けたのは、「プレス違いによる音の違いの顕著さ、そしてその面白さ」に関する記述である。そして、この項目こそが、多くの愛好家を底なしの「音の沼」へと引きずり込む元凶とも言える。

レコードの「プレス違い」とは、同じ音源、同じアーティストの作品であっても、製造時期や製造工場、カッティングエンジニア、使用されたマザーの世代、はたまた使用されたビニールコンパウンドの配合やスタンパーの状態など、非常に多岐にわたる要因によって音質が微妙に、時には劇的に異なる現象を指す。本書は、その違いが単なる「好みの差」ではなく、音像の定位、音場の広がり、解像度、低音の締まり、高音の伸び、さらには楽器ごとの分離や音の立ち上がり・立ち下がりといった、客観的に評価しうる要素として存在することを、具体的なプレス国と盤名を挙げながら詳細に解説している。

とりわけ、UKやUSなどのメジャー産地ではなく、ブラジルやインド、デンマークや南アフリカなどの各国プレス盤の存在を知り、それぞれの音の特色が文字で丁寧に読み解ける点は、本書の大きな魅力の一つだ。例えば、「英国盤は重心が低く落ち着いた音場」「米国盤はパワフルで明瞭なサウンド」「日本盤は繊細でクリアな傾向」といった、具体的な記述は、実際にビートルズ盤を聴き比べる際の確かな手がかりとなる。漠然とした音の違いを、言語化して提示してくれる本書の存在は、まさに音の探求者にとっての羅針盤となるだろう。筆者が特にインド盤に漠然とした憧れを抱く根源も、おそらく本書に記された、その独特な音の個性に対する描写が大きく影響していることは間違いない。

おそらく多くのレコードファンはこの記述を読んだのちに好奇心に駆られるであろう。まさか同じアルバムでそこまで音が違うものか、と。

これは探求のしがいがある、と多くの聴き手は瞬く間にこの「プレス違いの沼」に深くはまり込むであろう。特定のビートルズアルバムの最高音質盤を探す旅が始まるのだ。インターネットのフォーラムや専門店の情報を頼りに、時には途方もない金額を投じて、目当てのプレス盤を手に入れる。はるばる海外から取り寄せたり、地方のレコード店まで足を運んだりすることも厭わない。そして、家に持ち帰り、緊張しながら針を落とし、その音に耳を澄ませる。そこには、期待通りの「素晴らしい音」、まさに「これが正解だった!」と思えるような至福の瞬間が待っていることもあれば、時には「あれ?こんなものか?」と肩透かしを食らい、落胆することもある。しかし、そのすべてが、次なる探求への原動力となるのだ。ある意味で、これは音楽を聴く行為を超えた、音の考古学であり、深遠なパズルを解き続けるような作業である。

この沼は、まさにエンドレスである。一枚のレコードには、無数のプレスが存在し、その一つ一つに異なる音の表情がある。そして、そのすべてを聴き比べることなど、現実的には不可能に近い。しかし、だからこそ、この探求は魅力的なのだ。永遠に完成することのないパズルを解き続けるような、奥深く、そして途方もない喜びがここにはある。この過程で得られる「発見」は、単なる音質の向上だけでなく、その音楽が本来持っていた意図や、録音当時の空気感、演奏者の情熱をより深く理解することにも繋がる。本書は、その扉を大きく開け放ち、多くの愛好家をこの魅惑的な迷宮へと誘い込むのである。

音楽を深く愛する者へ贈る、アナログの聖典

『アナログ・ミステリー・ツアー』は、単なるビートルズレコードの解説書ではない。それは、音楽を真に愛し、その音の奥深さを探求しようとする者たちへの、熱のこもったメッセージである。本書が説く内容は、ときに専門的で難解に感じる部分もあるかもしれないが、その根底にあるのは「いかにして最高の音で音楽を聴くか」という純粋な問いであり、その問いに対する、著者自身の飽くなき探求心と情熱が凝縮されている。さらに、その魅力的な記述方法は、多くの読者を惹きつける要因となっている。特に、本文は対話形式で展開され、読者がまるで著者の講義を直接受けているかのような感覚で、各国盤の詳細な解説や音のニュアンスを学ぶことができる。この読みやすさと、深い情報が融合した構成こそが、本書を単なる指南書に留まらない「聖典」たらしめている所以であろう。

すべてのアナログレコード愛好家へ、本書を強く推奨する

アナログレコードの世界は奥深く、そして複雑である。しかし、本書は、その複雑さの先に広がる豊穣な音の世界を指し示してくれる羅針盤のような存在だ。筆者のように、この本によって新たなオーディオの楽しみ方を発見し、その沼にどっぷりと浸かった読者は少なくないだろう。もしあなたが、ビートルズのレコード収集の楽しさに目覚め始めたばかりの初心者であるならば、あるいは長年のベテランであっても、今一度、音の真理を追求したいと願うのであれば、この『アナログ・ミステリー・ツアー』を手に取ってみることを強くお勧めする。

これまで聞いてきたビートルズとはまた違ったビートルズが楽しめる、こんな喜びがあるなんて!となるはずだ。あなたのオーディオライフは、この一冊で劇的に変わるはずだ。

コメント