梅雨明けが待ち遠しい七月初旬、うだるような暑さが続く東京の片隅。

じりじりと肌を焼く陽射し、鳴り止まない蝉の声。こんな喧騒から逃れるように、今日ふと手に取ったのがDeath Cab for Cutieの3rdアルバム『The Photo Album』だ。

2001年にリリースされたこの作品は、まさに暑い夏の日にゆっくりとページをめくる、一冊の古い写真集のような趣がある。埃をかぶったアルバムを開くたびに、当時の記憶が鮮やかに蘇るように、『The Photo Album』のサウンドは、僕たちの心の奥底に眠るメランコリックな感情を揺さぶるのだ。その音の粒子一つ一つが、過ぎ去りし日の光景や、忘れかけていた感情の断片を呼び覚ます。まるで、夏の午後の気だるい空気の中に、遠い日の思い出がふわりと舞い降りてくるような、そんな不思議な感覚に包まれるのである。

『The Photo Album』の軌跡:インディーロックの夜明けを告げた名盤

バンドの黎明期とインディーシーンの台頭

Death Cab for Cutieは、1997年にワシントン州ベリンハムで結成された。当初はベン・ギバード(ボーカル、ギター)のソロプロジェクトとしてスタートしたが、後にクリス・ウォラ(ギター)、ニック・ハーマー(ベース)、ネイサン・グッド(ドラム)が加わり、現在の編成となる。彼らは、90年代後半から2000年代初頭にかけて盛り上がりを見せたインディーロックシーンにおいて、その繊細で文学的な歌詞と叙情的なメロディで注目を集めていった。

当時のインディーシーンは、グランジの終焉とオルタナティブロックの多様化が入り混じる混沌とした時代だった。RadioheadやBlurのようなUK勢が実験的なサウンドで世界を席巻し、アメリカではModest MouseやBuilt to Spillといったバンドが、より土着的ながらも独自のサウンドを確立しつつあった。

そんな中でDeath Cab for Cutieは、当時のインディーシーンに蔓延していたローファイなサウンドプロダクションや、エモーショナルなボーカルスタイルといったトレンドを巧みに取り入れつつも、彼ら独自の洗練されたメロディセンスと、ベン・ギバードの私小説的な歌詞で、他のバンドとは一線を画す存在感を放っていた。初期の彼らの作品、例えば自主制作のカセットテープやCD-Rでリリースされた音源は、ベリンハムのローカルシーンで熱狂的に迎えられ、口コミでその評判は徐々に広まっていった。彼らは、単なるガレージバンドの枠を超え、聴く者の心に深く語りかけるような、普遍的な魅力を持った楽曲を生み出していたのだ。

特に、ギバードの歌詞は、若者の抱える不安や葛藤、そして失恋の痛みを赤裸々に描き出し、多くの共感を呼んだ。

『The Photo Album』の制作背景とリリース

『The Photo Album』は、2001年10月9日にBarsuk Recordsからリリースされた。前作『We Have the Facts and We’re Voting Yes』(2000年)で批評家からの高い評価を得ていた彼らにとって、本作はさらなる飛躍を期す重要な一枚となった。制作は主にシアトルのホール・オブ・ジャスティス・スタジオで行われ、バンドのギタリストであるクリス・ウォラがプロデュースを担当した。ウォラは、バンドのサウンドの核を深く理解しており、彼らの持つ繊細さとダイナミクスを最大限に引き出すことに成功している。彼のプロデュースは、単に音を録るだけでなく、楽曲の持つ感情的な側面を増幅させることに重点が置かれていたと言えるだろう。スタジオでの作業は、バンドメンバー間の密なコミュニケーションと、楽曲に対する深い洞察に基づいて進められた。

このアルバムの制作期間は、バンドが精力的にツアーを重ね、楽曲制作の経験を積んだ時期と重なる。そのため、前作までのローファイで実験的な要素を残しつつも、より構造的でメロディックなアプローチが顕著になっている。例えば、より複雑なコード進行や、緻密に練られたアレンジメントが随所にみられ、バンドとしての成長が明確に示されている。歌詞のテーマも、青春期の終わり、失われた愛、過去の記憶といった、彼らが得意とする内省的な世界観がより深く掘り下げられている。ベン・ギバードは、自身の個人的な経験や感情を、普遍的な物語へと昇華させることに成功した。

アルバムタイトルが示す通り、一枚一枚の写真を見るように、過去の情景や感情を鮮やかに呼び起こすような楽曲群が並んでいるのが特徴だ。それは、リスナー自身の記憶と結びつき、それぞれの心の中に新たな「写真」を生み出すような体験をもたらす。

この時期、バンドはインディーシーンでの地位を確固たるものにし、後のメジャー契約へと繋がる重要なステップを踏み出した。彼らの音楽は、単なるインディーロックの枠を超え、より幅広いリスナーにアピールする普遍的な魅力を獲得しつつあったのだ。このアルバムは、彼らが後にグラミー賞にノミネートされるようなバンドへと成長するための、確かな礎を築いた作品と言えるだろう。

Personnel:

- Ben Gibbard – vocals, guitar

- Chris Walla – guitar, piano, production

- Nick Harmer – bass

- Nathan Good – drums

Tracklist:

- Steadier Footing

- A Movie Script Ending

- We Laugh Indoors

- Information Travels Faster When You Look Up

- Why You’d Want to Live Here

- Blacking Out the Friction

- Structual Defect

- Debate Exposes Doubt

- Conspiracy on a Bus

- I Was a Kaleidoscope

『The Photo Album』の音像:メランコリックな情景を紡ぐサウンド

オリジナル盤とレイシュー盤の見分け方

それでは私の所有盤を見ていこう。

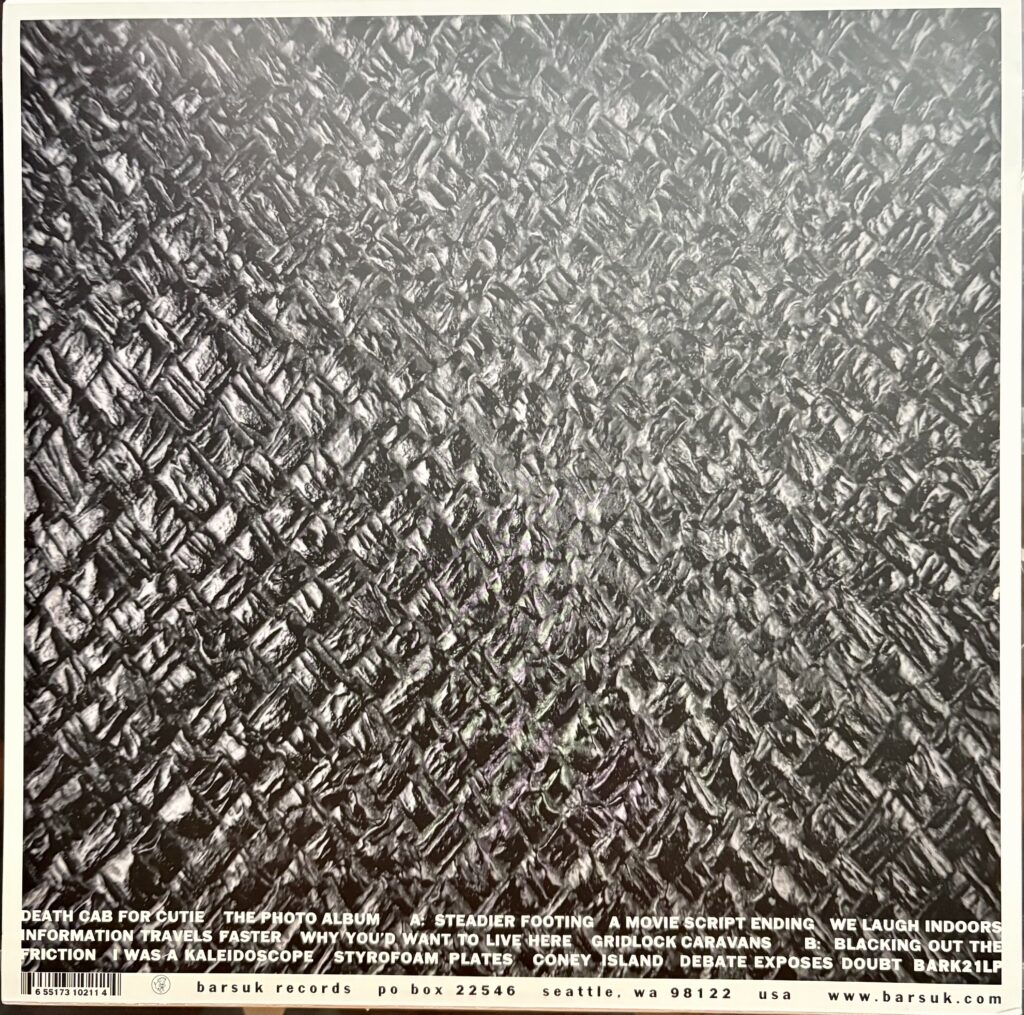

私が所有しているのは、規格番号「BARK21LP」のUS盤レイシューレコードだ。レイシューは2014年に行われている。

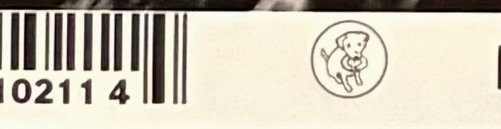

ちなみにオリジナル盤とレイシュー盤の見分け方はただ一点、ジャケット裏のバーコード横の犬のマークが丸囲いされているかどうか?である。されていなければオリジナル、されていればレイシューである。

針を落とすと、まず感じるのはその暖かく、そしてどこか懐かしい音像だ。デジタル音源では感じられない、微細な空気の振動や、音の粒立ちが、このアルバムの持つ「写真集」のような質感と見事に調和している。特に、静かなパートでのノイズフロアの低さと、そこから立ち上がる楽器の音色のクリアさは、レコードならではの没入感を生み出している。音場は広すぎず、しかし各楽器がそれぞれの定位でしっかりと存在感を放ち、まるで目の前で演奏されているかのような親密さを感じさせる。全体的に、過度に加工された感じがなく、バンドの生々しい演奏がそのままパッケージされている印象だ。

もともとがデジタル音源なのでレコードでなくても音の良い作品だと思うが、このレコード盤は重量盤仕様で作りもていねいであるからか、まるで温かい毛布に包まれるような、心地よいアナログ感を提供してくれる。音の輪郭は柔らかく、それでいて細部まで聴き取ることができ、音源に込められた感情がダイレクトに伝わってくるのだ。

「写真集」のようなサウンドスケープ

このアルバムは、まさに音で綴られた写真集だ。

例えば、「Steadier Footing」の冒頭の静謐なギターのアルペジオは、まるで古い写真のページをゆっくりと開くような感覚を呼び起こす。その一音一音が、過去の記憶の扉を開く鍵のように響く。そして「We Laugh Indoors」での疾走感と、その中に潜む切なさは、まるで青春の一コマを切り取ったスナップ写真のようだ。過ぎ去った日々への郷愁と、それでも前に進もうとする微かな希望が、メロディの裏側に感じられる。メロディの美しさと、そこに漂うメランコリックな情感が、聴く者の心に深く響き、それぞれの記憶と結びついていく。

ベン・ギバードの歌詞は、具体的な情景描写と抽象的な感情表現が入り混じり、聴く者に解釈の余地を与える。それが、まるで不鮮明な古い写真を見るように、想像力を掻き立てられる要因となっている。

例えば、「Information Travels Faster When You Look Up」では、情報化社会におけるコミュニケーションの疎外感を、詩的な言葉で表現している。また、「Why You’d Want to Live Here」では、故郷への複雑な感情が綴られており、聴く者自身の場所に対する思いと重ね合わせることができる。

音源全体に漂うこの「フォトジェニック感」と歌詞・メロディの持つ「メランコリック感」は、Death Cab for Cutieの音楽の真髄であり、彼らが多くのリスナーから愛される理由の一つだろう。彼らの楽曲は、単に聴くだけでなく、その音像から情景を思い描き、感情を追体験させるような、稀有な力を持っているのだ。

推し曲「Movie Script Ending」

このアルバムの中で、僕が特に推したい一曲が「Movie Script Ending」だ。アルバムのオープニングを飾る「Steadier Footing」に続く2曲目に配置されており、アルバム全体のトーンを決定づける重要な役割を担っている。

この曲は、静かなアコースティックギターのイントロから始まり、ベン・ギバードの繊細で、どこか諦めにも似た憂いを帯びたボーカルが乗る。まるで、映画のエンディングロールが流れるように、過去の出来事を回想するような歌詞が紡がれていく。その言葉選びは、非常にパーソナルでありながら、普遍的な感情に訴えかける力を持っている。曲が進むにつれて、ネイサン・グッドのタイトなドラムと、ニック・ハーマーのメロディックなベースが加わり、徐々にサウンドは厚みを増していく。特に印象的なのは、サビに向けて盛り上がるクリス・ウォラのギターのアルペジオと、そこに重なるギバードの感情的な歌声だ。ギターは、時にきらめくような高音で、時に深く響く低音で、楽曲に奥行きと広がりを与えている。

「Movie Script Ending」の魅力は、その叙情的なメロディと、映画のワンシーンを思わせるような情景描写にある。歌詞には「I’m not the one who’s going to die with you」といった、切なくも現実的なフレーズが散りばめられており、それが聴く者の心に深く突き刺さる。これは、恋愛関係の終わりや、人生のある段階の終焉を示唆しているようにも聞こえる。しかし、単なる悲しい歌ではなく、その切なさの中に微かな希望や、新たな始まりへの予感のようなものが垣間見えるのが、Death Cab for Cutieらしい。感情の起伏が繊細に表現されており、聴く者はまるで登場人物の一員になったかのように、その物語に没入してしまう。

PVが示すように、この曲は、人生における出会いと別れ、そしてその中での感情の揺れ動きを、映画のエンディングになぞらえて表現している。それは、誰もが経験する普遍的なテーマであり、だからこそ多くの人々の共感を呼ぶのだろう。レコードの針が溝をなぞるたびに、この曲が持つ深遠な世界観に引き込まれ、まるで自分自身の過去の記憶を辿っているかのような錯覚に陥る。

記憶を呼び覚ますサウンドの力

「Movie Script Ending」は、単なる一曲の枠を超え、聴く者の記憶を呼び覚ますトリガーとなる。それは、アルバム全体に共通するテーマであり、Death Cab for Cutieの音楽が持つ最大の魅力だ。彼らの音楽は、時に優しく、時に力強く、僕たちの心に寄り添い、忘れかけていた感情や情景を鮮やかに蘇らせてくれる。彼らの楽曲は、単なるメロディと歌詞の組み合わせではなく、聴く者自身の内面と深く共鳴し、個人的な物語を紡ぎ出すためのサウンドトラックとなるのだ。それは、まるで古い写真アルバムをめくるように、一枚一枚の楽曲が、心の奥底に眠る記憶の断片を呼び覚まし、新たな意味を与えてくれるような体験である。

『The Photo Album』は、Death Cab for Cutieがインディーロックシーンにおいてその地位を確立した重要な作品であり、彼らの持つ繊細さと叙情性が凝縮された一枚だ。レコード盤で聴くことで、その音像の豊かさ、各楽器の細部にわたる表現、そしてクリス・ウォラによるプロデュースの妙を存分に味わうことができる。特に「Movie Script Ending」は、このアルバムが持つ「フォトジェニック感」と「メランコリック感」を象徴する一曲であり、何度聴いても新たな発見があるだろう。

この暑い夏の日に、冷房の効いた部屋で、あるいは夕暮れ時の涼しい風を感じながら、ぜひ『The Photo Album』のレコード盤に針を落としてみてほしい。どこかこう、懐かしい気持ちになるはずだ。夏のあの頃を思い出したときのような。

コメント