ビートルズの音楽を愛する者にとって、『Abbey Road』は単なるアルバムではない。その最終作にして最高傑作の一つとして名高いこの作品は、彼らの音楽的進化と、永遠に語り継がれるべきクリエイティブな頂点を象徴する。数多のリリース形態が存在する中で、特にそのモノラル盤は、一部の熱狂的な愛好家の間で特別な価値を持つ。

うだるような暑さが続く今日この頃、筆者はなぜかブラジルな気分に浸っている。日本の蒸し暑さとはまた異なる、乾いた熱気を想像するたびに、遠い南米の情熱的なリズムと、そこから生まれた音楽に思いを馳せてしまうのだ。もちろん、本日の主役であるビートルズの音楽はブラジルとは直接関係ないのだが、このブラジル製の『Abbey Road』モノラル盤を紹介するには、まさにうってつけの気分である。以前ビートルズレコードに関するマニア本の最高峰、「アナログ・ミステリー・ツアー」を紹介したときにも記載したが、数多のプレス盤が存在するビートルズ・コレクター・レコードの中でも、特にこのブラジルモノラル盤は一部の熱狂的な愛好家の間で特別な価値を持つ(と思われる)。

今日はこの稀少であると同時にどこか珍妙な存在感を放つブラジル盤のが持つ音と、それを巡る収集の困難さについて考察する。

音質の違い:疑似モノラル

『Abbey Road』のモノラル盤が存在するという事実は、ビートルズの熱心なリスナーにとっては周知の通りである。しかし、多くのファンが知る英国オリジナル盤のモノラル・ミックスは、公式には存在しないとされている。実際、『Abbey Road』はステレオ盤のみがリリースされており、後年、各国で「擬似モノラル」としてリリースされた盤が存在する。ブラジル盤もその一つで、多くはステレオ音源をモノラルに変換したものだ。

音質の違いは、単なるマスタリングの違いに留まらない。英国オリジナル盤(ステレオ)との比較は、モノラルとステレオという根本的な音像の差異を浮き彫りにする。ステレオ盤が左右のチャンネルに音を振り分け、空間的な広がりを演出するのに対し、ブラジル盤の擬似モノラルは、全ての音が中央に集約された、より直接的で力強いサウンドを提供する。これは、特にドラムやベースの存在感を際立たせ、楽曲全体のドライブ感を強調する傾向がある。

また、各国盤特有のマスタリングやプレス工程の違いも音質に影響を及ぼす。ブラジル盤は、英国盤に比べて高域が丸く、中域に厚みがあるといった評価がされることがある。これは、当時のブラジルのプレス環境や、現地のリスナーの好みに合わせて調整された結果である可能性が高い。しかし、その「擬似モノラル」ゆえの音像の違和感や、音の分離感の欠如を感じるリスナーもいることは否めない。純粋な意味での「モノラル・ミックス」ではない点を理解した上で、その特異なサウンドを楽しむべきであろう。

コンディションの良い盤を探すことの至難さ

ビートルズの『Abbey Road』ブラジル盤モノラル盤の収集は、あたかも大海原で針を見つけるがごとし、その困難さは想像に難くない。まず、その生産数が元々少ないことに加え、半世紀以上の時を経た現在、良好なコンディションの盤を見つけることは極めて困難である。当時のプレス環境や保管状況が決して恵まれたものではなかったことが、その稀少性に拍車をかけている。

レコードの状態は、スクラッチ、ソリ、ノイズ、そしてジャケットの劣化など、多岐にわたる要素で評価される。ブラジル盤の場合、これらに加えて、紙質の関係でジャケットが非常に傷みやすいという特徴もある。オンラインオークションや専門店でその姿を見かけることはあっても、いざ現物を確認すると、満足のいく状態のものは滅多にない。高額な価格が付けられていても、期待を裏切られることも少なくないため、購入には細心の注意と、できれば試聴、そしてめぐり合わせの運が必要とされるのである。

モノラルカートリッジと音飛びの問題

そして、これが一番の問題なのだが、『Abbey Road』のブラジルモノラル盤はものすごく針飛びする。なぜだかわからないが、モノラル盤のくせにモノラルカートリッジのほうがステレオカートリッジよりも針飛びしやすい、というよくわからない現象が起こるのだ。これは筆者が何枚もブラジル盤を試しては戻し、を繰り返した経験から記載している。原因はよくわからないのだが、おそらく個別の盤の個体差とブラジル盤全体の傾向、その両方に起因すると考えられる。

まず、レコードの音飛びは、盤自体の状態に大きく左右される。物理的な傷、特に深いスクラッチや、プレス時の不良(デブリの混入など)は、再生時の音飛びの直接的な原因となる。ブラジル盤のような古い、かつ保管状況が不明な盤では、こうした物理的ダメージを受けている可能性が高い。

しかし、モノラルカートリッジの特性も無視できない要素である。モノラル専用のカートリッジは、ステレオカートリッジに比べて針圧が高く設定されることが多く、溝の奥深くをトレースする設計になっている。これは、ステレオカートリッジでは拾いきれない微細な情報まで再生できる利点がある一方で、盤の微細な傷や、溝の摩耗に敏感に反応し、音飛びを引き起こす可能性を高める。特に、ブラジル盤のように、必ずしも高品質なプレスとは言えない盤の場合、溝のコンディションが均一でない可能性もあり、モノラルカートリッジとの相性が悪いケースも考えられる。

加えて、ターンテーブルやトーンアームの調整、そして使用しているフォノイコライザーとの相性も音飛びに影響を与える。アームの水平バランス、針圧、アンチスケーティングの調整が不適切であれば、容易に音飛びが発生する。従って、特定の盤で音飛びが頻発する場合、まずは盤の状態を確認し、次に再生環境の徹底的な見直しを行うことが賢明であろう。必ずしも個体差だけでなく、特定のプレス品質とモノラル再生環境の組み合わせによるもの、という側面も大きい。

ブラジル盤レコードの一般的な特徴

ブラジル盤レコードは、その独自の文化と製造背景から、他の国のプレス盤とは異なるいくつかの共通した特徴を持つ。

- 音質傾向: 一般的に、英国盤や日本盤と比較して、高域がやや丸く、中域に厚みがある傾向があると言われている。これは、当時のブラジルのオーディオ環境や、リスナーの好みに合わせてマスタリングされていた可能性が考えられる。また、ステレオ盤であっても、音に芯がなく全体的に柔らかいと感じるリスナーもいる。

- プレス品質: 1972年以前のブラジル盤は、品質にばらつきがあり、ランダムな音量低下や再生速度のずれといった問題が見られることもあった。しかし、80年代にかけてプレス品質は向上したと評価する声もある。それでも、全体的に見て、日本盤のような厳格な品質管理が行われていたとは言えず、プレスミスによる音飛びやノイズが発生しやすい傾向にある。特に、紙質の関係でジャケットが非常に傷みやすい特徴も挙げられる。

- ジャケットの劣化と習慣: ブラジルのレコードは、ジャケットの劣化が激しいものが多い。これは、現地の湿度の高さや、保管状況の悪さも影響しているが、さらに特筆すべきは、当時のブラジルにおけるレコードの取り扱い習慣である。

- 試聴とシール: シールド(シュリンク包装)の習慣がなかったブラジルでは、レコード店で頻繁に試聴が行われていた。このため、盤の開口部に店のシールが貼られ、「このレコードを最初に聞くのはあなたです」といった文言が記載されたものも存在し、それらは、むしろ比較的良好な状態であることを示す、コレクターにとっては貴重なサインとなる場合もある。

- パーティでの使用: ブラジルでは、友人宅でのパーティなどでレコードが頻繁に持ち寄られ、大人数で楽しむ習慣があった。酔った勢いでレコードが雑に扱われたり、ジャケットに戻されずに積み重ねられたりすることも多く、サインやビールの染み、傷みが目立つ盤も少なくない。これらは、レコードが熱心に愛用された証であり、その背景を知ることで許容できるコレクターもいる。おそらくAbbey Roadをそんな聞き方している人は皆無だと思われるが、傾向としては知っておきたい。

- サインの習慣: 盤面やジャケットに購入日や自分の名前をサインする習慣もあった。これは、貸し借りの際に所有者を識別するためや、単に記念として書かれたものと考えられる。

- 歌詞カードの保存率: 不思議なことに、ブラジル盤のレコードには歌詞カードが比較的高い確率で残されていることが多い。これは、ブラジル人が歌詞を見ながら歌うことを好む国民性によるものとも言われているが、中には線が引かれていたり、傷んでいたりするものもある。

これらの特徴は、ブラジル盤レコードが持つ独特の「味」として、一部のコレクターには高く評価されている。その完璧ではない品質の中に、当時の文化や人々の暮らしぶりを感じ取ることができる点が、ブラジル盤収集の魅力の一つであると言えよう。

所有盤について

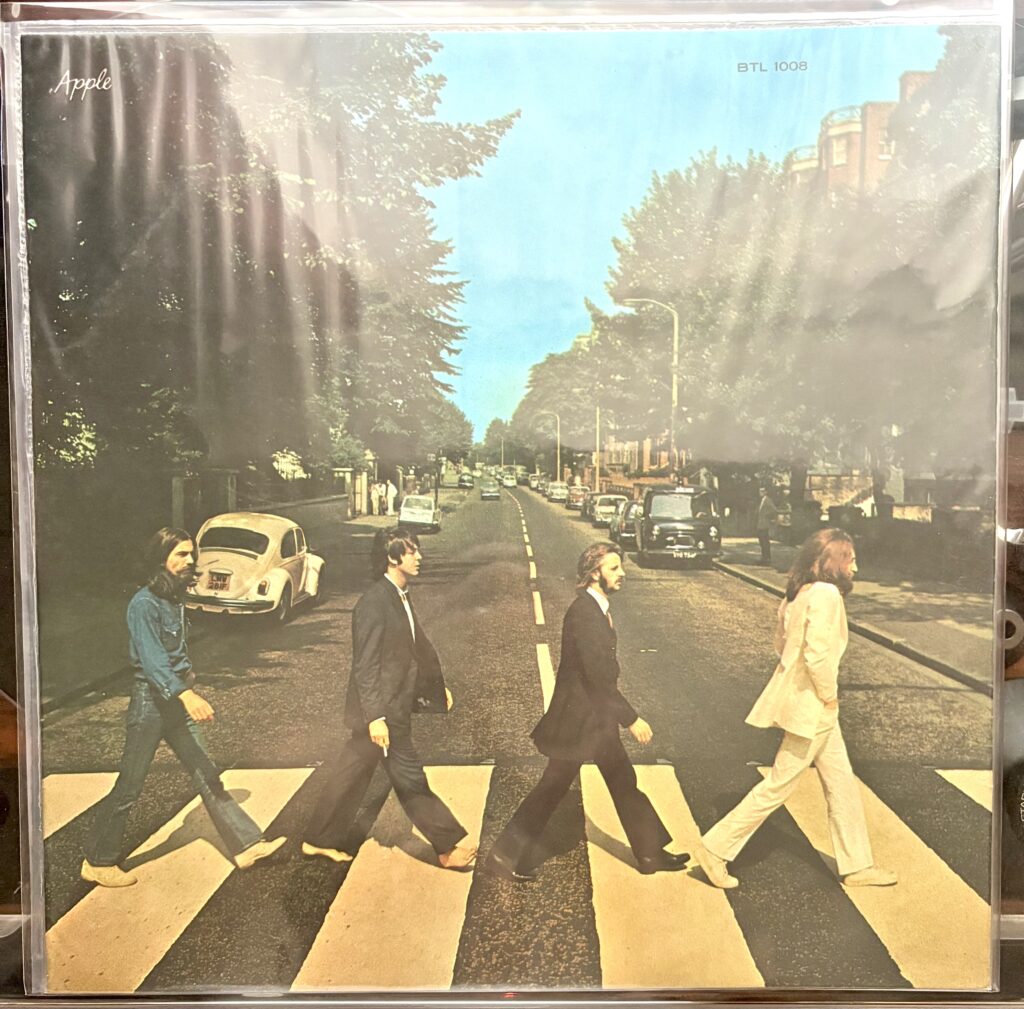

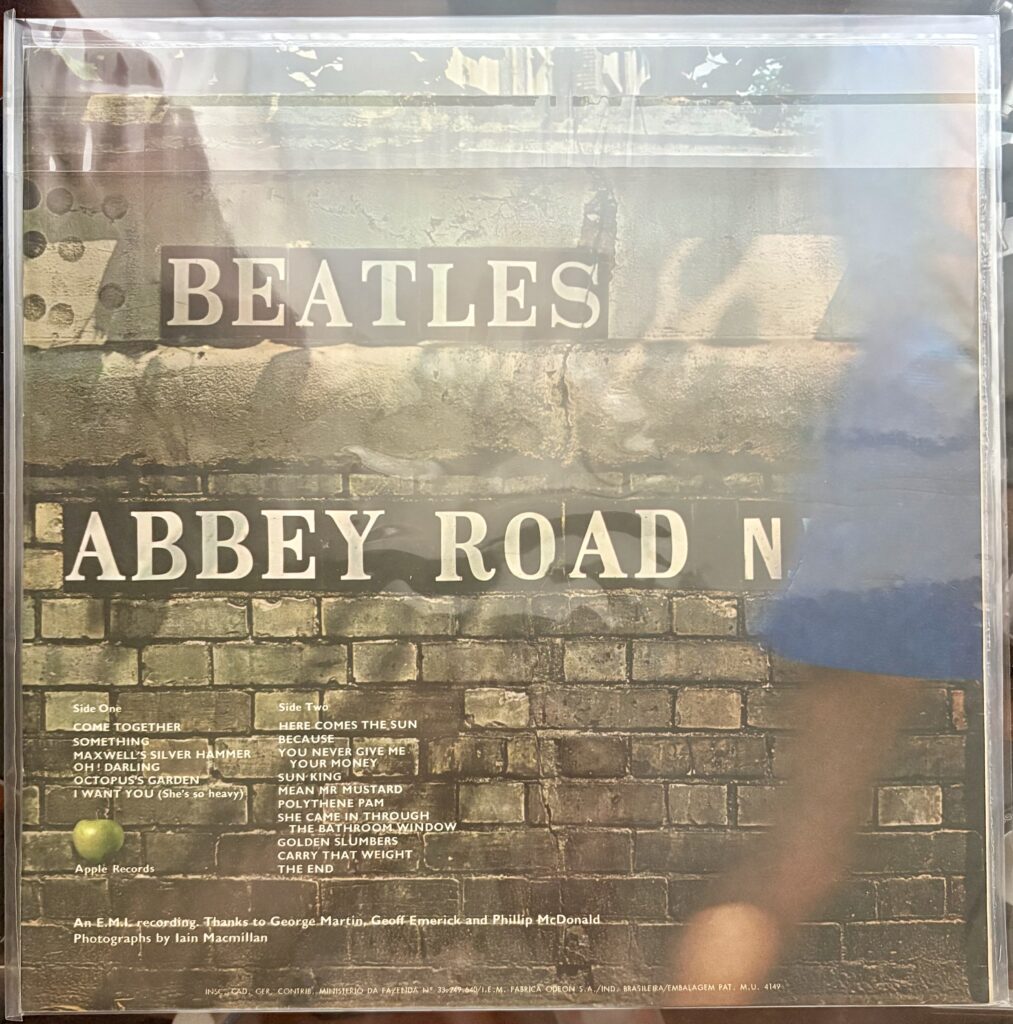

それでは私の所有盤を見ていこう。

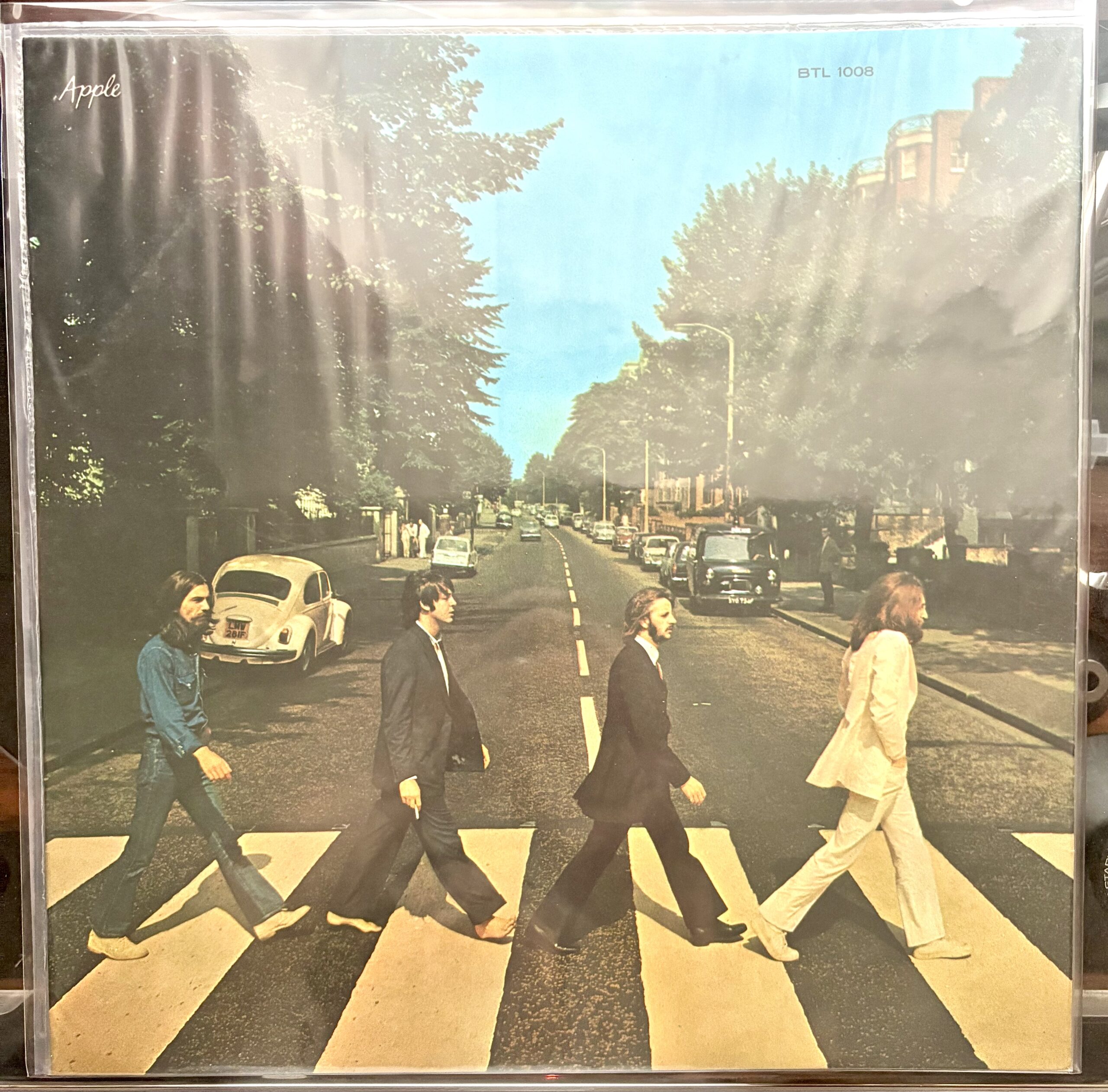

ジャケットにはシュリンク、ならぬ現地製とおもわれる薄いビニール袋が巻かれている。ブラジル盤や東南アジアのレコードの多い、シュリンクならぬビニール袋である。

写真では見分けにくいかと思うが左上に「Apple」の記載、ジャケット上方若干右よりに規格番号が記載されている。

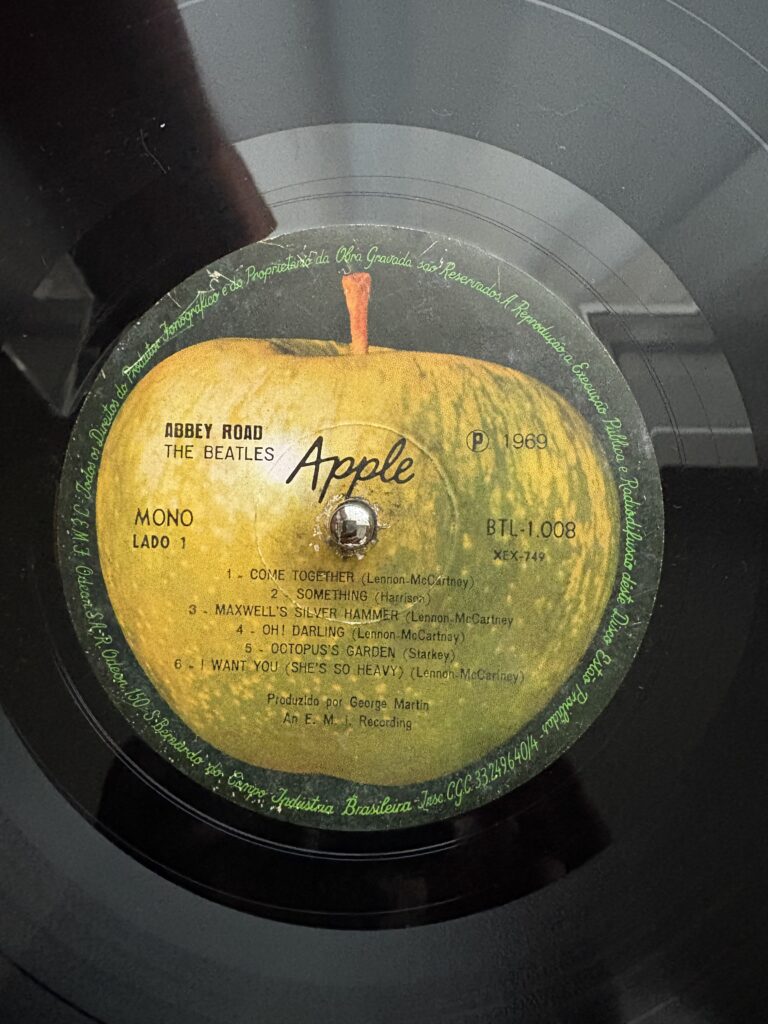

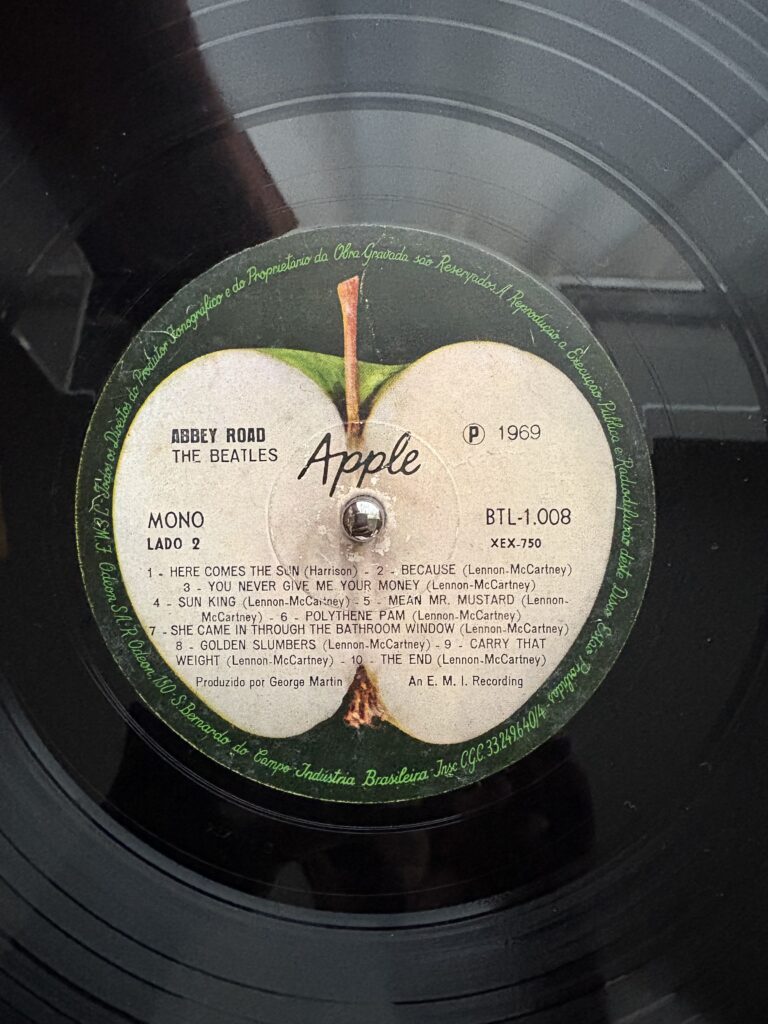

つづいてレーベル面も見てみよう。

こちらもアップルマーク中央に「Apple」の文字。9時の方向にちゃんと「MONO」という記載がされている。B面のリンゴが黒ずんでいるのはなんとなくドイツ盤に似ている。

筆者の試聴体験:UKオリジナル盤との比較

さて、実際にこのブラジルモノラル盤『Abbey Road』をターンテーブルに乗せた時の印象を、UKオリジナル・ステレオ盤と比較して語ろう。まず、針を落とした瞬間に感じるのは、UK盤が持つクリアで広々とした音像とは一線を画す、グッと中央に引き締まったサウンドである。特にドラムのキックやベースラインは、よりダイレクトに響き、楽曲のグルーヴを力強く押し出す。例えば「Come Together」の冒頭のベースラインは、UK盤では左右に広がりつつも重心が低い印象だが、ブラジル盤ではそれが中央に凝縮され、より塊感のある重厚な響きとなる。

一方で、懸念していた針飛びの問題だが、ステレオカートリッジの軽針圧のものを使うことで1回ですんだ。これは、英国盤の緻密なプレスと比較すると、やはり品質のばらつきがあることを示唆している。

聴こえてくる音には、どこか暖かく、そして素朴な魅力が宿っているのも事実だ。高域の伸びはUK盤ほどではないが、中域の豊かな響きがボーカルやギターの音色に深みを与え、独特の「空気感」を醸し出す。まるで、遠いブラジルのラジオから流れてくる音楽を聴いているかのような、ノスタルジックな感覚にとらわれるのだ。

ただ、若干だが曲によってピッチ(速度)がズレている部分も多少あるように感じる。あくまで聴感なので正確ではないかと思うが、ちょっと気持ち悪くなる部分があるのは否めない。

正直、オーディオ的な完璧さを求めるならば、UKオリジナル盤に軍配が上がるだろう。しかし、このブラジル盤には、その不完全さの中にこそ、アナログレコードの奥深さと、各国盤が持つ個性の面白さが凝縮されている。まさに、「完璧ではないからこそ愛おしい」という、ある種のコレクターズアイテムとしての魅力がそこにはある。

結論

ブラジル盤『Abbey Road』モノラル盤は、英国盤のような洗練されたステレオサウンドとは一線を画す、野太く、そしてどこか土着的な魅力を持つ一枚である。その擬似モノラルゆえの特性や、コンディションの良い盤を探す困難さ、そしてモノラルカートリッジとの相性といった課題は存在するものの、これら全てが、このレコードをより一層魅力的な収集対象たらしめている。アナログの奥深さと、ビートルズの音楽の多角的な楽しみ方を教えてくれる、まさに「秘宝」と呼ぶに相応しい存在である。この秘宝を手にし、その音の深淵に触れる旅は、きっと終わることのない魅惑的な冒険となるだろう。

コメント